崇祯死后,死对头多尔衮忙着为他定庙号,这背后猫腻太深!

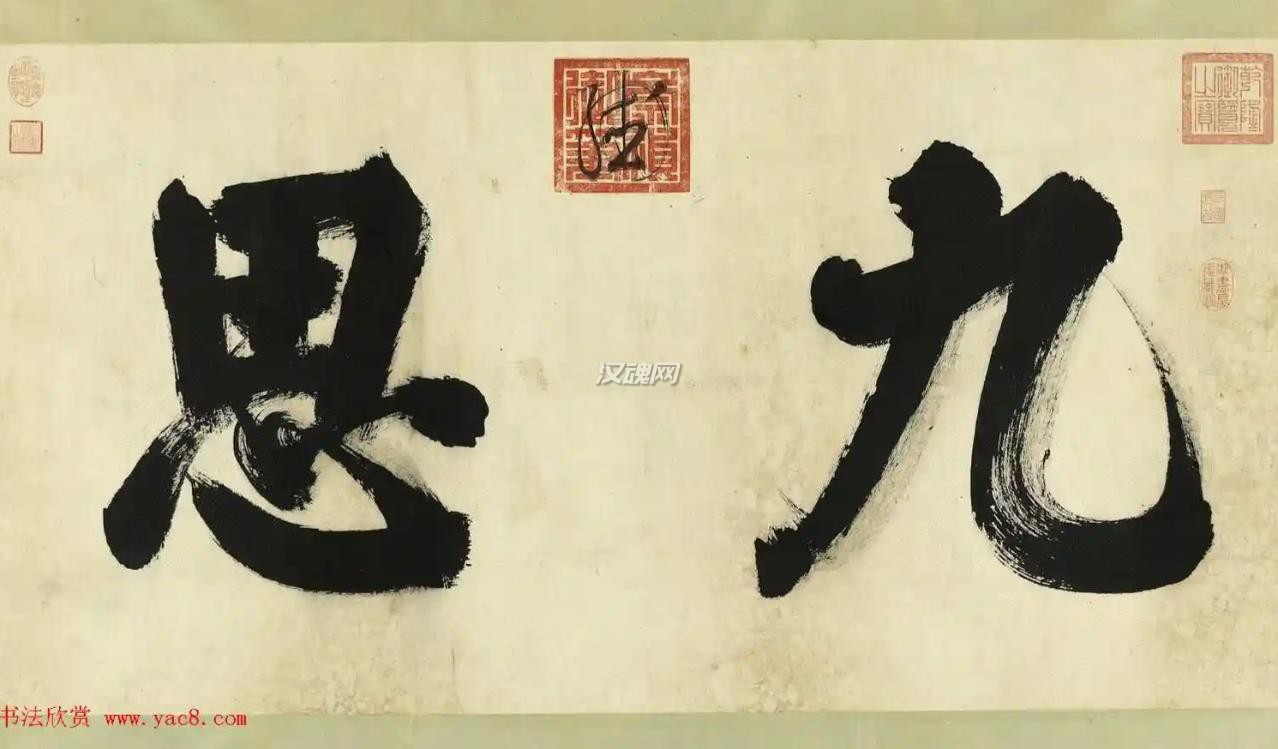

北京城里有座明十三陵,里头长眠着大明朝的十来位皇帝。可要说最特别的,还得是那个头最小、看着最不起眼的“思陵”。

猛地一瞧,这地方平平无奇,甚至有点寒酸,跟旁边那些王爷的墓比起来都显得局促。谁能想到,这竟然就是大明朝末代天子崇祯皇帝朱由检的安息之所。更让人摸不着头脑的是,第一个给他正儿八经上谥号、定庙号的,不是什么明朝的忠臣义士,也不是南边那个小朝廷,而是他的死对头,大清的摄政王多尔衮。

这事儿得掰开揉碎了看,里头的门道可深了。

时间拉回到1644年,那一年,整个天下都乱成了一锅粥。李自成的大顺军跟赶集似的进了北京城,崇祯皇帝心一横,在煤山上找了棵歪脖子树,给自己的人生画上了句号。

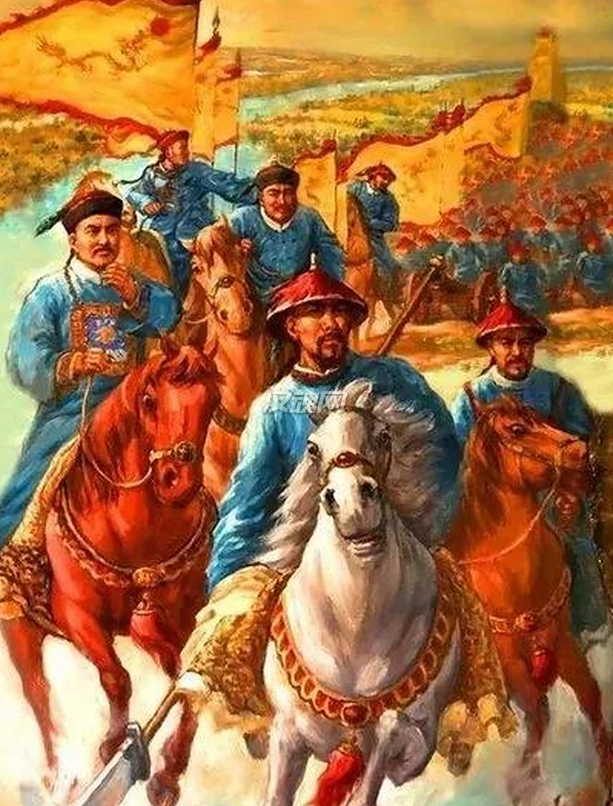

京城的老百姓哭天抢地,可没过多久,城头变幻大王旗。李自成龙椅还没坐热乎,关外虎视眈眈的清军就入了关,一脚踹翻了大顺,成了北京城的新主人。

按理说,谁占了北京,谁就有了号令天下的本钱。问题是,清朝毕竟是关外来的,中原的读书人、老百姓心里头那道坎儿过不去。光靠刀把子,江山坐不稳,得讲究个“名正言顺”。

多尔衮是个明白人,他知道,想让天下归心,就得下一盘大棋。这盘棋的棋眼,就落在了已经冰冷的崇祯皇帝身上。

清军进京没几天,多尔衮就借着小皇帝顺治的名义,下了一道让所有人都惊掉下巴的诏书:要以帝王之礼厚葬崇祯,并且要为他举行祭祀。

紧接着,一套华丽的谥号和庙号就给安排上了:“怀宗钦天守道敏毅敦俭弘文襄武体仁致孝端皇帝”。听听,多气派!不知道的还以为多尔衮是崇祯的铁杆粉丝。

这棋下得,那叫一个高明。他这么一搞,等于向全天下宣告:我们大清不是来抢你们大明江山的,我们是来给你们崇祯皇帝报仇的,是来收拾李自成这个流寇的。我们不是篡位者,我们是继承者。

你品,你细品。这么一来,大清的法统就稳稳地建立在了大明朝的废墟之上,还顺手收割了一波民心。

实际上,李自成进城后,也草草地用两扇柳木门板将崇祯和周皇后葬入了田贵妃的墓穴。多尔衮来了之后,做的第一件事就是把这个葬礼重新办了一遍,还命令明朝的降臣们“捐款”,凑了二百多两银子,把葬礼办得像模像样。钱不多,但政治意义拉满了。

可人心这东西,最是经不起时间的考验。

十几年过去,大清的江山坐稳了,南边的反抗势力也被收拾得差不多了。这时候,崇祯皇帝这个“工具人”的价值也就到头了。

顺治十六年,清廷慢悠悠地发了另一道旨意,说经过礼部官员们的“深入研究”,觉得给前朝的君主上“宗”的庙号,不合规矩。大手一挥,就把“怀宗”这个庙号给撤了,改成了“庄烈愍皇帝”。

这一改,性质就全变了。从被承认的“先帝”,一下子降格成了普普通通的“前朝亡国之君”。说白了,当初那套礼遇,不过是块敲门砖,门进来了,砖自然也就该扔了。

更有意思的是,清廷自己内部对这个谥号的记载都乱七八糟。《钦定日下旧闻考》里头说,神牌上刻的是“庄烈愍皇帝”。可另一本叫《肃松录》的书又说,陵前的石碑上明明写的是“庄烈端皇帝”。到底哪个是真的?估计连当时管事的官员自个儿都糊涂了。

历史从来都不是单方面的叙述。就在多尔衮在北京城里演着“继承者”大戏的时候,千里之外的南京,另一场关于崇祯皇帝身后名的讨论也在激烈进行。

南明弘光政权,由崇祯的堂兄弟朱由崧建立。国仇家恨摆在眼前,给崇祯一个盖棺定论,是他们凝聚人心的头等大事。

大臣们吵得不可开交,有人说应该叫“烈宗”,取其刚烈殉国之意;有人说该叫“乾宗”,赞其力挽狂澜之功。最后,大学士姜曰广、史可法等人一锤定音,定下了“思宗”这个庙号。

“思”,一个简单的字,却蕴含了无尽的悲怆与怀念。它代表着南明君臣对故国的思念,对这位悲情君主的追思。他们给出的谥号也充满了感情:“绍天绎道刚明恪俭揆文奋武敦仁懋孝烈皇帝”。

跟清廷那套冰冷的政治算计比起来,南明这份谥号,才真正带着温度,带着一种不屈的意志。他们不承认清朝的合法性,更不屑于那个“怀宗”的庙号。在他们心里,只有“思宗”,才是大明朝最后的皇帝。

可惜,南明政权自己也是风雨飘摇,弘光、隆武、永历,一个个小朝廷如同风中残烛,相继熄灭。再也没有力量去为“思宗”正名。

然而,历史的吊诡之处就在于,官方的强力压制,往往敌不过民心的潜流。

“思宗”这个庙号,虽然未被清廷承认,却在民间,在那些心怀故国的文人笔下流传了下来。久而久之,大家反而都忘了清朝最初给的那个“怀宗”。甚至到了清朝末年,清政府自己组织编修的官修正史《明史》,在多处叙述中也默认使用了“思宗”这个称呼。

这真是一个绝妙的讽刺。最早给他定庙号的是他的敌人,可最后被历史记住的,却是他那群落魄的家人给的名字。

说回到那座陵寝——思陵。它的名字,恰好与南明的庙号“思宗”不谋而合,这或许是历史无心插柳的巧合。这座陵原本只是崇祯宠妃田贵妃的墓,崇祯下葬后,才被匆匆改名为“思陵”。

它的规制,在十三陵里是最低的。没有神功圣德碑,没有宏伟的祾恩殿,更没有象征帝王威仪的石像生。只有一块孤零零的石碑,上面刻着“庄烈愍皇帝之陵”。

那块碑,就像一个沉默的证人,静静地立在那里。它见证了一个王朝在烈火与悲歌中的终结,也见证了另一个王朝在算计与权谋中的开场。

一个皇帝,死后却有了三个不同的名号,这在中国历史上也算是独一份了。怀宗、思宗、庄烈愍皇帝,每一个称号背后,都藏着一段波诡云谲的历史,都代表着一方势力的立场和用心。

说到底,历史或许是由胜利者书写的,但人心的向背,却总能在字里行间留下最真实的印记。多尔衮的政治手腕再高明,也终究没能决定崇祯在后世心中的形象。人们记住的,不是那个被施舍的“怀宗”,而是那个承载着一个民族无尽哀思的“思宗”。